【重要文化財】東京大学にも深谷産レンガ ホフマン輪窯について小学生にもわかるように解説します

深谷で作られたレンガが東京駅に使われているのは有名な話ですが、それ以外にもたくさんの建造物に使われているのはご存知でしたか?

かつて日本国内に60基近く作られ、現在4基しか残っていない【ホフマン輪窯】とは何なのか?どうして深谷でレンガ作りが盛んになったのか?どんな方法でどうやって運ばれ、現在はどうなっているのか?

なんとなくしか知らなかった深谷とレンガの関係を、小学生にもわかるように解説します。(編集:えび子)

- 更新日:2025/07/10

- 公開日:2025/12/08

- お気に入り数:0

ホフマン輪窯とは

ドイツ人技師ホフマン(Friedrich Hoffman)が考案し、1858年に特許を取得した、連続焼成が可能な窯のことです。

焼き物を焼く窯では、焼成前の製品を窯に入れて、火をつけて焼き上げ、火を消して熱を冷まし、焼きあがった製品を窯から取り出し、また、焼成前の製品を窯に入れて・・・という工程を繰り返します。

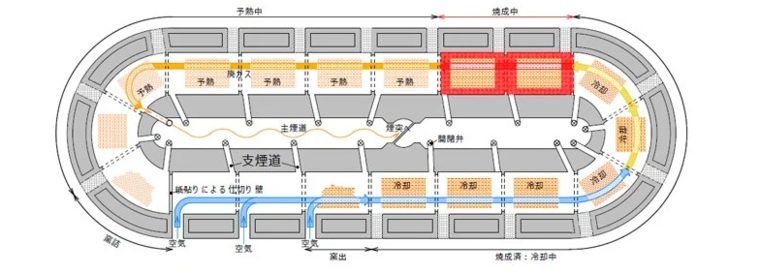

ホフマン窯では、窯を環状(円形・楕円形など)に配置して、連続して煉瓦を焼成できるようにしたものです。窯の内部に焼成前の煉瓦を積み重ね、上から燃料の粉炭を入れて焼成します。一つの区画で焼きあがると煙を外へ出す場所と燃料を入れる場所を調節し、隣の区画へ火を移動させて煉瓦の焼成を繰り返していきます。こうした連続焼成により煉瓦の大量生産ができるようになりました。

それまでの日本には無いやり方で、ヨーロッパで行われていた煉瓦の焼き方でした。

焼き物作りって、とても時間と手間のかかる作業だと聞いたことがあるよ。

たくさんのレンガを移動させるだけでも大変だろうなあ。

待ち時間も長そう・・・。

ホフマン輪窯の窯の中には1部屋あたり約18,000個のレンガ素地を積み上げることができ、1昼夜かけて約1,000℃の高温で焼き上げたんですって。

一度火を点けたら夜間でも投炭を続け、工員は3交代制で就業していたのだとか。炭を入れる場所と煙を外に出す場所を調節し、火を移動させることで、効率的に量産体制を取ることに成功したのね。

渋沢栄一とホフマン輪窯

明治維新後の日本政府は、欧米列強国に対抗し、不平等な条約を改正させるため、西欧化政策の一環として「官庁集中計画」という首都づくりの計画を立てました。この計画では、近代的なレンガ造りの官庁を建設し、欧米風の外観と耐火性、耐久性を備えることで、近代国家として認めさせることを目指しました。

そこで大量に必要になったレンガを調達するにあたり、政府は経済界の重鎮であった渋沢栄一らに協力を求めました。

元々深谷市では、利根川が運んだ上質の粘土による瓦作りが盛んだったため、渋沢栄一らの強い働きかけによって、明治20年(1887年)に日本で最初の機械式レンガ工場『日本煉瓦製造会社(のちの日本煉瓦製造株式会社)』を設立したのです。

深谷市出身の偉人 渋沢栄一翁 (深谷市所蔵)

不平等な条約を改正させるためには、日本が近代的で強い国家だと示す必要があったんだね。

もともとレンガは幕末まで日本には無く、ヨーロッパの文化と共に伝わったんですって。

明治時代というとレンガ造りの建物と西洋風の格好をした『ハイカラ』なイメージがあるけれど、あれは文明開化と共に定着していったらしいわ。

レンガを運んだ道 (現在の遊歩道)

【福川鈇橋】【備前渠鉄橋】

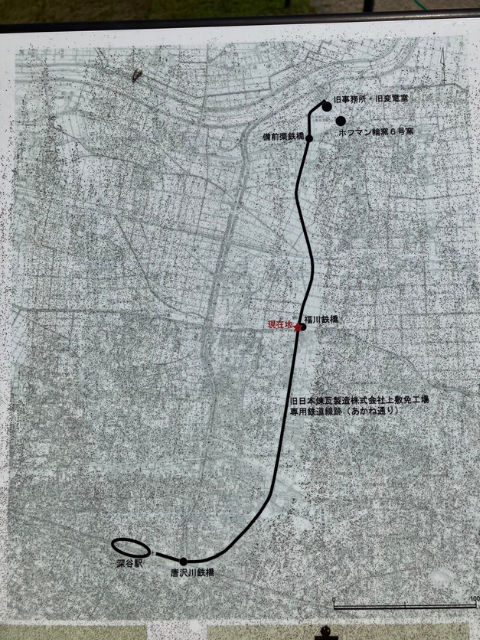

明治28(1895)年、小山川・利根川船運に変わるレンガ輸送手段として、レンガ工場~深谷駅間を結ぶ、約4kmにも渡る専用線が開通しました。福川と備前渠にはプレートガーダー橋という形式の鉄橋が架けられました。

現存する最古のポーナル型プレートガーダー橋である福川鉄橋。

深谷駅まで2.5km ホフマン輪窯まで1.5kmの位置にある人気の公園『ブリッジパーク』。

福川鉄橋が移築され、深谷市指定文化財として保存されています。

かつてホフマン輪窯から深谷駅まで通っていた専用線は、現在遊歩道として整備され、深谷市民の運動と憩いの場として利用されています。

煉瓦工場近くの遊歩道終点にある備前渠鉄橋。

ホフマン輪窯の見どころ

ホフマン輪窯の見どころといえば、なんと言っても効率性と機能美を兼ね備えた無駄のない工業デザイン。

18の部屋に分かれた窯内部では、効率的に高品質のレンガが生産される様子を学ぶことができます。

ホフマン輪窯の内部、なんだかどこかで見たような…?

よくぞ気付きました!

深谷市役所の国道17号沿いの、現在イベント広場として親しまれているコリドーは、ホフマン輪窯の内部をモチーフに作られたんですって。

深谷で作られたレンガを使用した施設

日本煉瓦製造でつくられたレンガが東京駅に使われていることは有名ですが、その他にも

東京大学・司法省(現法務省)・日本銀行・旧東京裁判所・旧東京商業会議所・赤坂離宮・旧警視庁・旧三菱第2号館

など明治時代の代表的レンガ建築に使われているのは意外と知られていないかもしれません。

東京駅

法務省旧本館(赤レンガ棟)

深谷駅には耐震基準の関係でレンガ風のタイルが使われていますが、探してみると深谷市内のあちこちにレンガが使われていることに気付くはずです。

東京駅を思わせる深谷駅

約16万個のレンガが使用された深谷市役所新庁舎。

上部は『透かし積み』という高いデザイン性を誇る。

ホフマン輪窯をモチーフにしたコリドー(深谷市役所)

旧市役所前の花壇で使用されていた「日本レンガ」を床の一部で使用しており、中には刻印があるものも。(深谷市役所)

ビッグタートル

保存修理工事と今後の活用

貴重な文化財であるホフマン輪窯も建設から100年以上が経ち、老朽化や東日本大震災の影響などで保存修理が必要になっていました。

市では平成30年度からホフマン輪窯の保存修理工事を行い、令和7年5月に完了しました。

今後は、窯に隣接して(仮称)旧煉瓦製造施設管理活用棟を建設予定です。施設内には展示エリアとともに、全国で初めて煉瓦を焼いた窯の中に飲食スペースを設置し、深谷市の新たな観光拠点として、令和9年度中にリニューアルオープンを予定しています。

※ホフマン輪窯に関する最新情報は、深谷市公式サイトにて更新中です。

【深谷市公式サイト】旧煉瓦製造施設のご案内

管理活用棟完成イメージ

ホフマン輪窯6号窯内飲食エリアイメージ

アクセスマップ

所在地:埼玉県深谷市上敷免28-2

アクセス:JR高崎線 深谷駅北口より車で13分

駐車場:無料駐車場あり

旧煉瓦製造施設 ホフマン輪窯6号窯

| 住所 | 〒366-0029 深谷市上敷免28-10 |

|---|---|

| 電話番号 |

深谷市教育委員会 文化振興課:048-577-4501 |

| 見学の休止について |

公開活用についての工事のため、令和7年5月26日より公開・見学を休止しております。 |

| 店休日 |

公開休止中 |

まとめ

深谷市内にレンガの建物がたくさんあるのは知っていたけれど、こんなにレンガと深谷の関係が深いとは知らなかったよ!

ホフマン輪窯無くして深谷の産業は語れないほど重要な施設だったんだね。

ここではお伝えしきれなかった渋沢栄一とレンガの関係については、YOUTUBE

彩の国ビジュアルプラザ【SKIPシティチャンネル】『礎 渋沢栄一と赤レンガ』

で知ることができるので、ぜひ見てみてね。

当時の貴重な映像が満載で、より一層理解が深まるのでとってもおすすめです♪

取材協力

深谷市教育委員会教育部 文化振興課

深谷市役所 渋沢栄一政策推進課

深谷市総務部総務防災課

ご協力いただきありがとうございました。